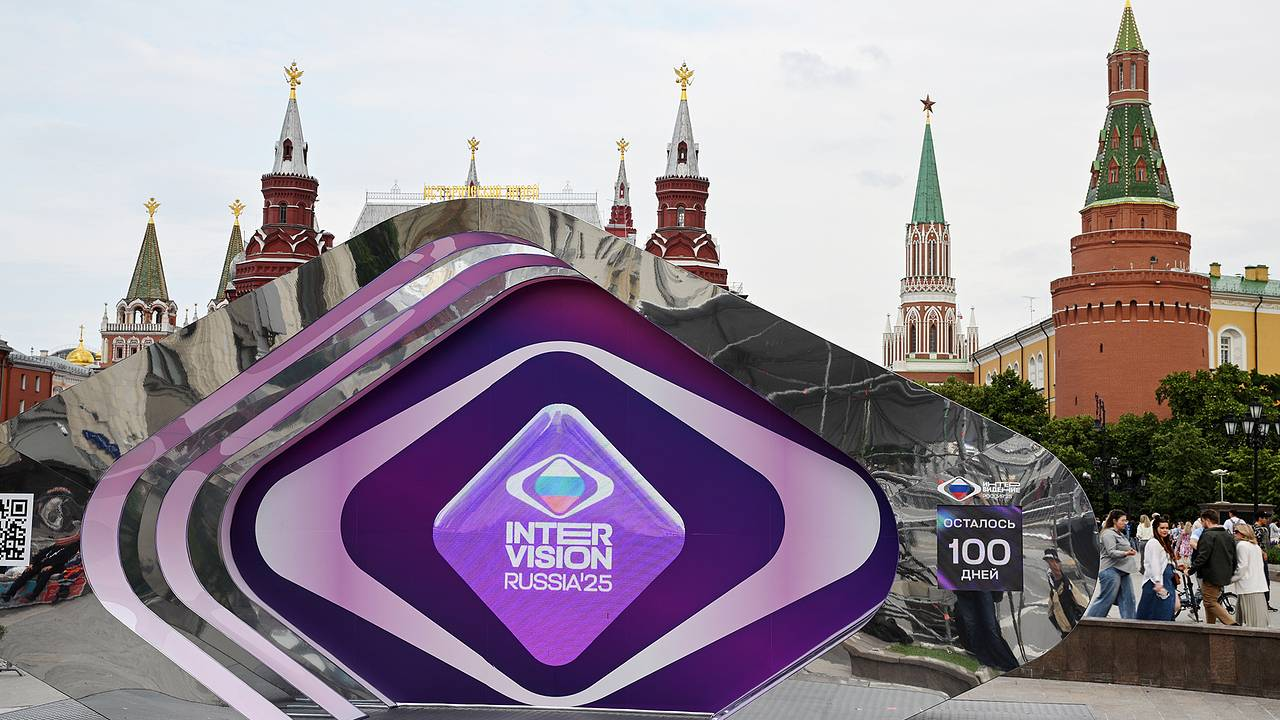

Image : Zuma / TASS

Ce 1er juillet 2025, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont renoué le contact via un appel téléphonique de plus de deux heures — leur premier échange direct depuis septembre 2022. Un geste diplomatique lourd de sens, dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen‑Orient et la polarisation transatlantique.

Selon le communiqué de l'Elysée, le président Emmanuel Macron « a souligné le soutien indéfectible de la France à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine » et a appelé à l’« établissement, dans les meilleurs délais, d’un cessez‑le‑feu et au lancement de négociations » . Sans attendre le moindre retour de Vladimir Poutine sur ses positions, le chef de l’État français a également informé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi Donald Trump, de la teneur de l’échange.

Dans sa réaction, le Kremlin a estimé que la guerre résultait d’une négligence prolongée des intérêts de sécurité russes, et affirmé qu’une solution à « long‑terme » devrait intégrer « les nouvelles réalités territoriales » (donc la reconnaissance des zones annexées). Vladimir Poutine a ainsi posé une pré‑condition diplomatique : sans ces aspects fondamentaux, aucun accord ne peut être envisagé.

Parmi les sujets abordés lors de cet appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, la situation au Moyen-Orient et plus particulièrement celle de l’Iran a occupé une place centrale. Ce dossier représente aujourd’hui l’un des rares terrains de convergence tactique entre Paris et Moscou, dans un contexte international où leurs relations bilatérales restent profondément marquées par la guerre en Ukraine.

Depuis l’attaque iranienne de grande ampleur contre Israël en avril 2025 — riposte aux frappes israéliennes sur le consulat d’Iran à Damas —, la région est entrée dans une nouvelle phase de haute intensité stratégique. La crainte d’un embrasement général, impliquant directement les grandes puissances, est désormais tangible.

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont ainsi exprimé une volonté commune d’éviter toute escalade. L’Élysée évoque « la nécessité d’un retour à la stabilité régionale », tandis que le Kremlin parle de « prévention d’un chaos géopolitique au Moyen-Orient ».

Le programme nucléaire de Téhéran constitue l’autre point d’attention majeur. Depuis l’effondrement du JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) en 2018, la République islamique a considérablement accru son stock d’uranium enrichi. Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Iran disposerait actuellement de plus de 5 000 kg d’uranium enrichi, dont environ 120 kg à un niveau de 60 %, soit proche du seuil militaire.

La France, tout comme la Russie, reste officiellement attachée à une solution diplomatique, bien que leurs leviers diffèrent. Paris mise sur une approche coordonnée avec les Européens et les États-Unis, tandis que Moscou conserve des liens étroits avec Téhéran, tant sur les plans énergétique, militaire que diplomatique.

En dépit de leurs divergences, cet appel montre que le nucléaire iranien reste l’un des derniers dossiers où un dialogue stratégique reste possible entre les Occidentaux et les Russes.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Russie et l’Iran ont renforcé leur partenariat stratégique, avec notamment la livraison de drones iraniens à l’armée russe. Néanmoins, Moscou se positionne aussi comme un modérateur tacite, soucieux de ne pas voir ses intérêts menacés par une guerre régionale incontrôlable.

La France, de son côté, tente de maintenir son rôle de médiateur, comme en témoignent les récentes discussions d’Emmanuel Macron avec ses homologues israélien, émirati et qatari. À ce titre, l’appel avec Vladimir Poutine peut être vu comme un signal discret à Téhéran, pour éviter un franchissement des lignes rouges occidentales.

Le Moyen-Orient, plus fragmenté que jamais, reste un théâtre de jeu complexe. Si l’alignement stratégique russo-iranien pose de nombreux défis à la diplomatie française, le dialogue autour de l’Iran demeure une fenêtre de coopération minimale, utile pour éviter le pire.

Ce segment montre ainsi que malgré la polarisation internationale, certains enjeux globaux comme la non-prolifération nucléaire forcent les acteurs à préserver des canaux de dialogue, même entre adversaires. Cette reprise de contact — qualifiée de « substantielle » — marque un changement de ton dans les relations franco‑russe. Pour Le Monde, Emmanuel Macron a « pris un risque diplomatique » en rompant le silence, alors même que les divergences restent profondes, notamment sur l’Ukraine. Malgré ce dialogue, l’objectif reste d’infléchir Moscou sans pour autant sacrifier l’unité occidentale.

Cet échange ouvre plusieurs scénarios à suivre :

- Consolidation diplomatique : la multiplication des contacts, avec à terme un sommet France‑Russie impliquant l’Ukraine et l’Iran.

- Verrouillage du statu quo : sans concession de Moscou, dialogue retombe, et l’Europe renforce soutien militaire à Kiev.

- Point de bascule : une trêve mutuelle sur l’Ukraine couplée à un accord Iranien, relançant la diplomatie multilatérale.

Cet entretien représente un acte de diplomatie consciente des risques, mais aussi de leurs limites. Emmanuel Macron mise sur le dialogue pour peser dans un contexte géopolitique tendu, tandis que Vladimir Poutine rappelle ses lignes rouges. Ce nouveau « canal » pourrait devenir une voie utile, si elle est complétée par des initiatives concrètes sur le terrain.

Les commentaires

Pas encore de commentaires. Soyez le premier à commenter cet article !